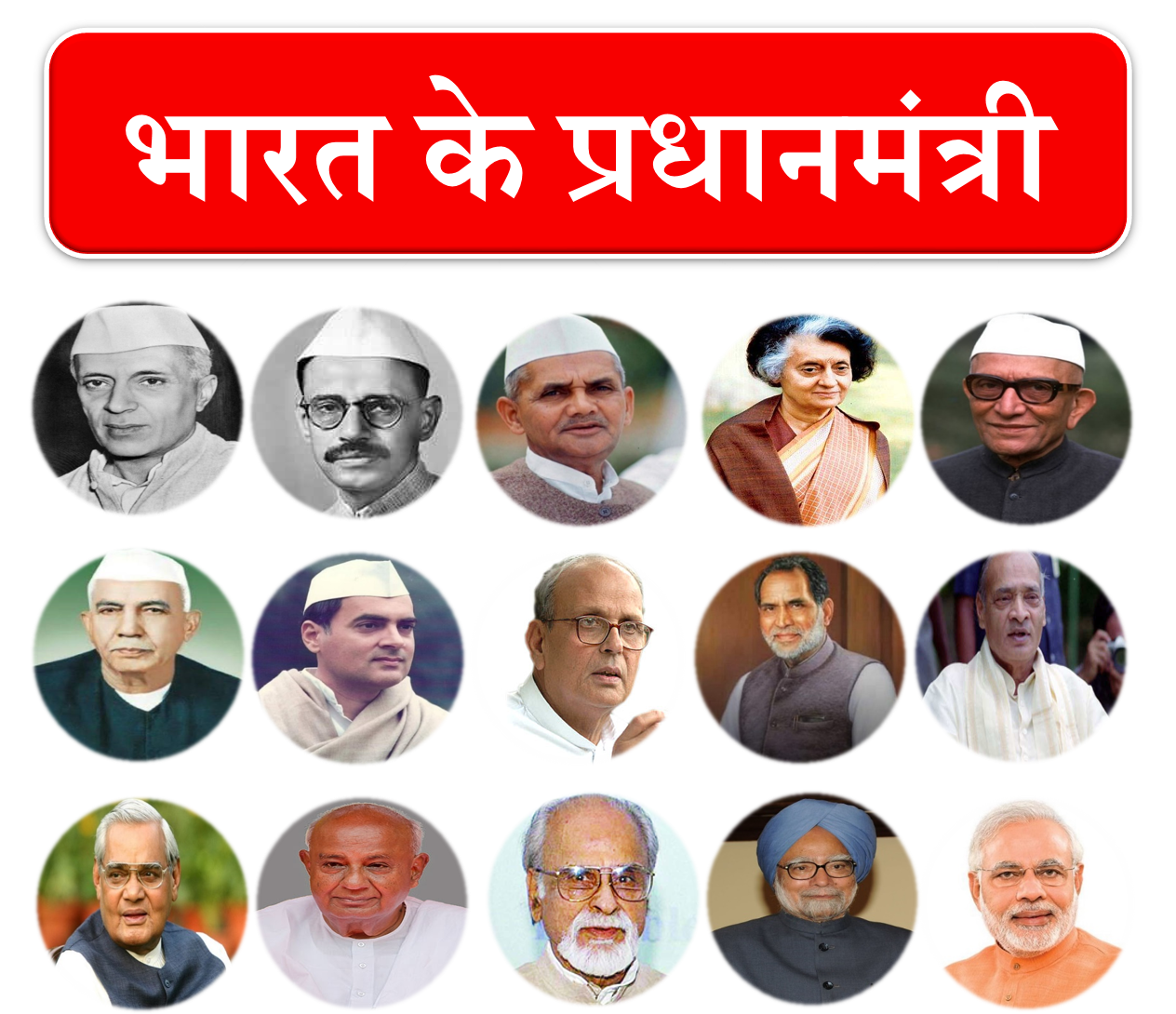

| भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (1947 से अब तक) |

|

|

भारत के प्रधानमन्त्री भारत गणतन्त्र की सरकार के मुखिया हैं। भारत के प्रधानमन्त्री का पद भारत के शासनप्रमुख (शासनाध्यक्ष) का पद है। संविधान के अनुसार, वह भारत सरकार के मुखिया, भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, मन्त्रिपरिषद का मुखिया, तथा लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। भारत की राजनैतिक प्रणाली में, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल का वरिष्ठ सदस्य होता है।

| भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (1947 से अब तक) की PDF डाउनलोड करने के लिये इस Post के अन्त में जाए वहाँ आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। |

भारत के राष्ट्रपति, सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को आमंत्रित करके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। एक बार जब नेता यह साबित कर देता है कि उसे लोकसभा के 50% सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, तो वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है।

वर्ष 1947 से 2022 तक, प्रधानमन्त्री के इस पद पर कुल 14 पदाधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं। यदि गुलज़ारीलाल नन्दा को भी गिनती में शामिल किया जाए, जो कि दो बार कार्यवाही प्रधानमन्त्री के रूप में अल्पकाल हेतु अपनी सेवा दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा 15 तक पहुँचता है। 1947 के बाद के, कुछ दशकों तक भारतीय राजनैतिक मानचित्र पर कांग्रेस पार्टी का लगभग चुनौती विहीन निरंतर राज रहा। इस काल के दौरान भारत ने, कांग्रेस के नेतृत्व में कई मज़बूत सरकारों का राज देखा, जिनका नेतृत्व कई शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रधान-मन्त्री-गणों ने किया। भारत के पहले प्रधानमन्त्री, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में, भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ, अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने अविरल 17 वर्षों तक भारत को अपनी सेवायें दी। वे 3 पूर्ण और एक खण्डित कार्यकाल तक इस पद पर विराजमान रहे। उनका कार्यकाल, मई 1964 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। वे अब तक के, सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमन्त्री हैं।

| भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (1947 से अब तक) | ||||

| क्र.स. | प्रधानमंत्री का नाम | जन्म व मृत्यु वर्ष | कार्यकाल | दल(पार्टी) |

| 1. | पं. जवाहरलाल नेहरू | 1889-1964 | 1947-1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 2. | गुलजारीलाल नंदा | 1898-1998 | 1964 (13 दिन) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 3. | लाल बहादुर शास्त्री | 1904-1966 | 1964-1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 4. | गुलजारीलाल नंदा | 1898-1998 | 1964 (13 दिन) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 5. | इंदिरा गाँधी | 1917-1984 | 1966-1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 6. | मोरारजी देसाई | 1896-1995 | 1977-1979 | जनता पार्टी |

| 7. | चौधरी चरण सिंह | 1902-1987 | 1979-1980 | जनता पार्टी सेक्युलर |

| 8. | इंदिरा गाँधी | 1917-1984 | 1980-1984 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 9. | राजीव गाँधी | 1944-1991 | 1984-1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 10. | वी.पी. सिंह | 1931-2008 | 1989-1990 | जनता दल |

| 11. | चंद्रशेखर | 1927-2007 | 1990-1991 | समाजवादी जनता पार्टी |

| 12. | पी. वी. नरसिंहा राव | 1921-2018 | 1991-1996 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 13. | अटल बिहारी वाजपयी | 1924-2018 | 1996 (16 दिन) | भारतीय जनता पार्टी |

| 14. | एच. डी. देवगौड़ा | 1933 (जन्म) | 1996-1997 | जनता दल |

| 15. | इंद्र कुमार गुजराल | 1919-2012 | 1997-1998 | जनता दल |

| 16. | अटल बिहारी वाजपयी | 1924-2018 | 1998-2004 | भारतीय जनता पार्टी |

| 17. | मनमोहन सिंह | 1932 (जन्म) | 2004-2014 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

| 18. | नरेन्द्र मोदी | 1950 (जन्म) | 2014 से अब तक | भारतीय जनता पार्टी |

| भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (1947 से अब तक) तथ्य के साथ | |

| नाम / जन्म मृत्यु वर्ष | पार्टी / कार्यकाल / समय |

| 1 |

|

|

|

| 26 फरवरी, 1950 से 27 मई, 1964 तक |

|

| श्री जवाहरलाल नेहरू (1889 – 1964) |

16 वर्ष, 286 दिन |

|

|

| 2 |

|

|

|

| 27 मई, 1964 से 09 जून, 1964 तक |

|

| श्री गुलजारी लाल नंदा (1898- 1998) |

13 दिन |

|

|

| 3 |

|

|

|

| 09 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक |

|

| श्री लाल बहादुर शास्त्री (1964 – 1966) |

1 वर्ष, 216 दिन |

|

|

| (2) | |

|

|

| 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक |

|

| श्री गुलजारी लाल नंदा (1898 – 1998) |

13 दिन |

|

|

| 4 | |

|

|

| 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक |

|

| श्रीमति इंदिरा गाँधी (1917 – 1984) |

11 वर्ष, 59 दिन |

|

|

| 5 | |

|

|

| 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक |

|

| श्री मोरारजी देसाई (1896 – 1995) |

2 वर्ष, 126 दिन |

|

|

| 6 | |

|

|

| 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक |

|

| श्री चौधरी चरण सिंह (1902 – 1987) |

170 दिन |

|

|

| (4) | |

|

|

| 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्टूबर, 1984 तक |

|

| श्रीमति इंदिरा गाँधी (1917 – 1984) |

4 वर्ष, 291 दिन |

|

|

| 7 | |

|

|

| 31 अक्टूबर, 1984 से 1 दिसम्बर, 1989 तक |

|

| श्री राजीव गाँधी (1944 – 1991) |

5 वर्ष, 32 दिन |

|

|

| 8 | |

|

|

| 01 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक |

|

| श्री विश्वनाथ प्रताप (वी. पी.) सिंह (1931 – 2008) |

343 दिन |

|

|

| 9 | |

|

|

| 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक |

|

| श्री चन्द्रशेखर (1927 – 2007) |

223 दिन |

|

|

| 10 | |

|

|

| 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक |

|

| श्री पी. वी. नरसिंहा राव (1921 – 2004) |

4 वर्ष, 330 दिन |

|

|

| 11 |

|

|

|

| 16 मई, 1996 से 01 जून, 1996 तक |

|

| श्री अटल बिहारी वाजपयी (1924 – 2018) |

16 दिन |

|

|

| 12 |

|

|

|

| 01 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक |

|

| श्री एच. डी. देवगौड़ा (जन्म वर्ष 1933) |

324 दिन |

|

|

| 13 |

|

|

|

| 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक |

|

| श्री इंद्र कुमार गुजराल (1919 – 2012) |

332 दिन |

|

|

| (11) |

|

|

|

| 19 मार्च, 1998 से 22 मई, 2004 तक |

|

| श्री अटल बिहारी वाजपयी (1924 – 2018) |

6 वर्ष, 64 दिन |

|

|

| 14 |

|

|

|

| 22 मई, 2004 से 26 मई, 2014 तक |

|

| श्री मनमोहन सिंह (जन्म वर्ष 1932) |

10 वर्ष, 4 दिन |

|

|

| 15 |

|

|

|

| 26 मई, 2014 से अब तक |

|

| श्री नरेन्द्र मोदी (जन्म वर्ष 1950) |

8 वर्ष (जारी है) |

|

|

| प्रधानमंत्री की पात्रता / मापदंड |

भारत के प्रधान मंत्री के पद के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह:

- भारत का नागरिक हो।

- लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य हों।

- 25 वर्ष की आयु पूरी किया हो, यदि वह लोकसभा का सदस्य है; या 30 वर्ष आयु पूरा किया हो, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है।

वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है यदि वह भारत सरकार के अधीन या, किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी भी लाभ के पद पर हो।

| प्रधानमंत्री की नियुक्ति |

- संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण संस्था मंत्रिपरिषद होती है जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। यह कार्य मंत्रीपरिषद करेगी। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रीपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, परंतु व्यवहारिक तौर पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है तथा सरकार का प्रमुख भी होता है।

| प्रधानमंत्री का कार्यकाल एवं सेवानिवृति |

- प्रधानमंत्री को मुख्यत: 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, परंतु उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जबतक उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देता है, तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है।

| प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? |

- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के पद पर न्युक्ति करेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को अथवा सबसे बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर न्युक्ति करता है।

- सामान्य परंपरा यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में न्युक्ति किया जा सकता है, परंतु लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है।

- प्रधानमंत्री पद पर ऐसा भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, बशर्ते उस व्यक्ति को लोकसभा के बहुत वाले दल अपना नेता चुने। लेकिन 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है।

| प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य |

मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में-

- वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

- वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है।

- वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।

- वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।

- वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है।

- वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है।

| चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अत: जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य त्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे रने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। |

राष्ट्रपति के सम्बन्ध में-

- वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि वहः

(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे,

(ख) संघ कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी, जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और;

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा, किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे।

- वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों; जैसे- भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है।

संसद के संबंध में-

- प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है।

- वह राष्ट्र पति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है।

- वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है।

- वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।

अन्य शक्तियाँ एवं कार्य-

- वह योजना आयोग (अब नीति आयोग), राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता है।

- वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है।

- वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है।

- देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है।

- वह सत्ताधारी दल का नेता होता है।

- वह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है इत्यादि।

इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक- प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम् भूमिका निभाता है। डॉ. बी. आर अंबेडकर ने कहा, “हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति।”

| प्रधानमंत्री का वेतन व अन्य सुविधाएँ |

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को प्रतिमाह लगभग 1,60,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा व्यय भत्ता 3000 रुपये और सांसद भत्ता 45,000 रुपये मिलता है। साथ ही 2,000 के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है, जो महीने 61,000 रुपये होता हैं। यह सभी मिलाकर 1,60,000 लाख हो जाता है। प्रधानमंत्री को यह सैलरी वर्ष 2012 से मिल रही है।

सेवानिवृति के बाद पीएम को मिलती हैं ये सुविधाएं –

- जीवन भर के लिए मुफ्त आवास

- चिकित्सा सुविधाएं, 14 सचिवीय कर्मचारी, कार्यालय के खर्च के साथ वास्तविक खर्च, छह घरेलू एक्सक्यूटिव श्रेणी के फ्लाइट टिकट और अनेक सुविधाएँ

- पहले पांच वर्षों के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा

- एक वर्ष के लिए SPG सुरक्षा

- पांच साल बाद: एक निजी सहायक और चपरासी, मुफ्त हवाई और रेल टिकट और 6,000 रु. कार्यालय खर्च के लिए।

प्रधानमंत्री से सम्बंधित अनुच्छेद: एक नजर में –

| अनुच्छेद | अनुच्छेद के अन्तर्गत विषयवस्तु |

| 74 | मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना |

| 75 | मंत्रियों से सम्बंधित अन्य प्रावधान |

| 77 | भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन |

| 78 | प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएँ प्रदान करने सम्बन्धी कर्तव्य |

| प्रधानमंत्री से सम्बंधित रोचक तथ्य |

- 1947 से अब तक 14 प्रधानमंत्रियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जबकि गुलजारीलाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे।

- जवाहरलाल नेहरु सबसे लम्बे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे जिन्होने 16 वर्ष 286 दिनों तक चार कार्यकालों में अपनी मृत्यु तक पद सम्भाला।

- गुलजारीलाल नंदा भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद सम्भाला वो भी दोनों बार केवल 13 दिनों के लिए।

- इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री मनोनीत होने वाली पहली महिला थी।

- राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे।

- पी.वी.नरिसंहा राव भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे।

- संयुक्त राष्ट्र सभा में हिन्दी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे।

- नेहरु-गांधी परिवार के सदस्य 37 वर्ष 303 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे

- मोराजी देसाई भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो 2 वर्ष 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे।

- डा.मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे जो 10 वर्षो तक प्रधानमंत्री रहे।

भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (1947 से अब तक) की PDF Download करने के लिए Download PDF बटन पर क्लिक करें।

| Download PDF |

|

यदि आपको हमारी यह Post पसंद आयी हो, तो comment करके बताये और इस Post को अपने दोस्तों के पास Share करें, आपके इस समर्थन से हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी – अच्छी Static GK संबंधित PDF और Notes हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर Upload करते रहेंगे। 🙏🏽 धन्यवाद 🙏🏽 |

| NATIONAL STUDY MATERIAL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| EXAMS |

|

|

|

|

|

|

|

|

| STATE EXAM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Social Links |

|

|

|

|

|